La kombucha está de moda. O, mejor dicho, superada esa fase de novedad en tendencia está asentada como un producto más en nuestro mercado. Pero mientras nos dejamos seducir por todo lo asiático, nos olvidamos de mirar al otro lado del mundo, ignorando que también los pueblos latinos llevan siglos preparando bebidas fermentadas igualmente llenas de beneficios. Y con una fuerte simbología cultural ancestral que amenaza con desaparecer.

Hablamos de las chichas, una gran categoría de bebidas elaboradas a partir de cereales y frutas ampliamente extendida por casi toda Latinoamérica, tanto en América Central como América del Sur, con una mayor presencia en las regiones próximas a los Andes. Su origen se remonta a miles de años antes de Cristo y han evolucionado hasta crear un sinfín de variedades específicas de cada país, con recetas regionales muy locales y también domésticas, pues mantienen el carácter familiar tradicional que se aprende boca oreja.

Es imposible determinar el origen exacto de las chichas, pero sí podemos aventurar que nacerían en las culturas preincaicas andinas, en la zona del actual Perú. En este país es donde hay sobrevive un mayor catálogo de chichas diferentes, siendo la más conocida la chicha morada de maíz, muy sencilla de preparar. Pero su hermana mayor, la chicha de jora, es mucho más especial, y precisamente por eso su supervivencia a largo plazo amenaza por sucumbir en las nuevas generaciones.

Qué es la chicha de jora

El Diccionario de la Real Academia, en su segundo artículo, define la chicha como:

Bebida alcohólica que resulta de la fermentación del maíz en agua azucarada, y que se usa en algunos países de América.

La chicha de jora, aqha en quechua y aswa en en lengua kichwa, es una bebida fermentada a partir del maíz jora, maíz previamente malteado. El proceso al que se somete el cereal es similar al que se emplea para elaborar cerveza, y la bebida resultante puede, en efecto, tener una notable graduación alcohólica. Siempre en función del tiempo de fermentación y de la receta particular de quien la prepare.

Es una bebida originaria de las zonas andinas del actual Perú anterior al Imperio Inca, y que se extendería a lo largo de los siglos por regiones cercanas, encontrándose hoy también variantes de la misma en Colombia, Bolivia o Ecuador. Alcanzó una gran difusión gracias a sus usos rituales y sagrados, convirtiéndose después en una bebida artesanal muy consumida por las clases populares. Hoy en día es más fácil encontrar la chicha de jora entre comunidades rurales y sigue empleándose en actos festivos o de herencia sagrada indígena.

El mito de su invención

Circula una leyenda muy conocida que atribuye la invención de la chicha de jora al mandato de Túpac Yupanqui (1456-1461), décimo soberano del Imperio Inca. Según la historia, unas lluvias torrenciales destrozaron los silos donde se habían almacenado las mazorcas de maíz recién recolectadas, estropeando por completo la cosecha. Aunque supuestamente se intentó repartir entre la población para no desperdiciarlo, la humedad había provocado que los granos fermentaran, produciendo maíz malteado y generando olores desagradables, por lo que terminó desechándose.

Quero inca, usado para beber chicha (Museo Walters).

Pero un indígena hambriento encontró los desechos de maíz fermentado y, desesperado, probó a comérselo, entrando en un estado de embriaguez que llamó la atención de Yupanqui y sus allegados. Así, se convertiría en la bebida predilecta de los nobles incas, utilizada primordialmente como parte de ritos ceremoniales y diversos actos religiosos en honor de los dioses y lugares sagrados. Además, también pasaría a ser muy valorada por su poder nutritivo y por su vinculación con la naturaleza, utilizándose como pago a la Pachamama (madre tierra) para pedir o agradecer la fertilidad de la tierra y prósperas cosechas.

Serían los conquistadores españoles quienes extenderían el uso del término chicha para este tipo de bebidas, que podría proceder de la lengua indígena panameña kuna, chichab, que significa ‘maíz’; otros historiadores e investigadores la vinculan con la etimología maya: (chac, ‘mascar’; chicháa, ‘llenar de agua’; zicha, ‘agua fresca’) o azteca (chichiatl, ‘agua fermentada’).

Puesto de chicha y picante en Lima a mediados del siglo XIX (Pancho Fierro).

En su encuentro con los españoles, el inca Atahualpa ofreció un trago de chicha de jora al fraile dominico Vicente de Valverde, según la costumbre local con ánimo de empezar una conversación o contacto, pero este pensó que intentaba envenenarlo y la rechazó. Pasados los recelos iniciales, la chicha no logró sin embargo llegar a conquistar nunca el paladar europeo, que rechazó el sabor amargo y la textura lechosa de una bebida que, además, podía causar alta embriaguez. Así, la chicha jora fue perdiendo su estatus noble de lujo para ser ampliamente consumida por el pueblo.

La chicha de jora en la actualidad

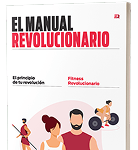

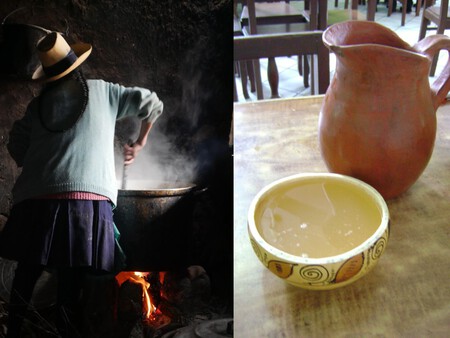

En Perú, la chicha de jora se ha mantenido con vida gracias al fuerte arraigo que ha mantenido con la cultura popular, con el folclore local y la propia identidad de sus gentes como pueblo. Aunque se consume de manera regular, todavía mantiene cierto carácter ceremonial, pues las recetas y secretos de su preparación ha ido pasando tradicionalmente de generación en generación, a menudo siendo responsabilidad de las mujeres mayores de cada familia o cada comunidad.

La chicha de jora más auténtica sobrevive en las zonas más rurales andinas, tanto a nivel doméstico como comunitario en las llamadas chicherías o picanterías. Estos locales, con apariencia de bar de pueblo destartalado, nacieron precisamente como pequeños establecimientos para la venta y servicio de chicha de jora, además de algunas comidas.

Hoy en día sobreviven chicherías en las que no hay ni un indicativo que de pistas al turista despistado sobre lo que se ofrece dentro, como mucho una discreta bandera, mientras que en otros locales, cuando hay chicha de jora, se anuncia con entusiasmo en la puerta. Sin embargo, el auge del turismo preocupa al sector, pues está reduciendo la presencia de productos locales en estos establecimientos.

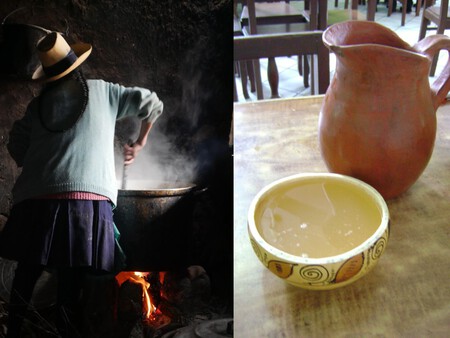

Además de beberse a diario, nunca ha perdido su carácter ritual y sagrado, teniendo su preparación algo de ceremonial, de reconectar con los antepasados y con la propia tierra y con la Mama Sara, o Mamasara, la diosa inca del maíz, un grano clave en la historia de los pueblos indígenas. No suele faltar en fiestas y celebraciones regionales, como el Inti Raymi, o también en actos religiosos. Según la tradición, se sirve en vasos o cuencos tradicionales de calabaza seca o arcilla llamados ‘potos’ o ‘cojuditos’.

En los últimos años han surgido nuevas voces en la gastronomía latinoamericana que reivindican sus orígenes y están tratando de incorporar la chicha de jora a menús de alta cocina, cócteles de autor y bebidas envasadas, también en auge en países como Colombia o Bolivia. Así, se intenta actualizar un producto muy local que amenaza con perderse cuando desaparezcan las últimas generaciones de chicheros y chicheras que conocen los secretos de su preparación.

Una preparación exigente

Uno de los problemas que dificultan la supervivencia de la chicha de jora es su preparación, pues exige dedicarle varios días y mucha paciencia. Aunque la receta varía según el país, la región y la familia, y puede incorporar otros granos como quinoa o cebada, esencialmente hay que pasar por los mismos procesos.

En primer lugar hay que contar con el maíz adecuado, amarillo o blanco, debe dejarse a remojo al menos una semana, cubierto con hojas. La hidratación provoca la germinación del grano, dando paso a la siguiente etapa, el secado. Tradicionalmente se dejan secar al sol durante, aproximadamente, otros siete días. La hidratación, germinación y secado produce el maíz malteado.

Una vez seco, el grano se puede moler para obtener la harina de maíz malteado o harina de jora, el ingrediente principal de la chicha. Se puede preparar solo con agua, o cociendo primero una mezcla de hierbas y especias aromáticas, que se retiran antes de verter la harina. El líquido debe hervir suavemente, con fuego de leña, hasta su disolución, dejando que reduzca lo necesario. Habitualmente se endulza con un poco de chancaca (piloncillo o panela).

Finalmente, la bebida debe fermentar. Se cuela a través de un cedazo en vasijas de barro con la base semienterrada, y se deja reposar, tapadas con un paño o colador que filtre los efluvios gaseosos, el tiempo que el chichero considere necesario, no menos de tres. Un proceso largo que tiene su recompensa.

Potenciales beneficios para la salud

Muy poco estudiada aún por la literatura científica reciente, sobre todo al compararla con la atención que despierta la kombucha o el kéfir, la chicha de jora ofrece sin embargo potenciales beneficios para la salud que justifican también su importancia como bebida popular durante tantos siglos.

Su consumo favorece la hidratación y tiene un efecto diurético, es fuente de minerales esenciales y vitaminas antioxidantes, y ayuda al buen funcionamiento del sistema digestivo, pudiendo tener también un efecto positivo a la hora de regular el azúcar en sangre. Su mayor beneficio radica en sus propiedades probióticas, al ser una bebida fermentada, que favorece la microbiota y contribuye al bienestar digestivo. Además, su consumo puede tener efectos relajantes y favorece el descanso.

Estas propiedades varían en función del tipo de chicha de jora, ya que algunas versiones comerciales o que se ofrecen en los mercados están endulzadas en exceso y mezcladas con otros ingredientes, y aún se preparan algunas chichas con cierto grado de alcohol que conviene moderar o evitar.

Imágenes | Wikimedia Commons/Ordzonhyd Rudyard Tarco Palomino/Elianturlione3/Dtarazona/François Bianco – Turismo Perú – Mi Perú – Anthony Tong Lee

En DAP | Por qué en Perú llaman palta al aguacate: descifrando el misterio de la lingüística

En DAP | Qué es la maca: conoce sus bondades y aprende a usar en la cocina el ginseng peruano